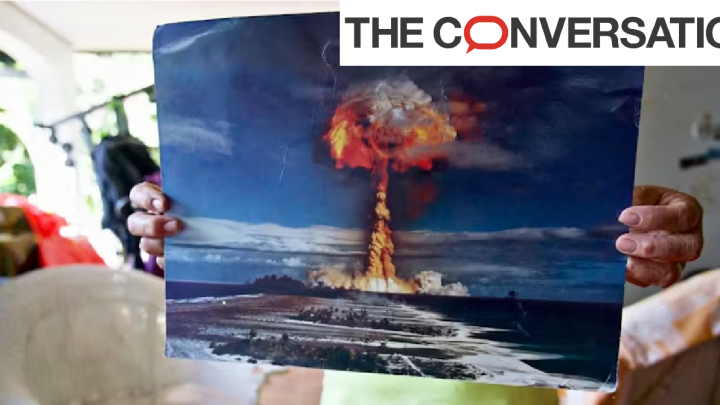

Publié le 6 avril 2022 Bonnes feuilles : « Des bombes en Polynésie » Renaud Meltz, Université de Haute-Alsace (UHA) De 1966 à 1996, à partir de la présidence du général de Gaulle et jusqu’à celle de Jacques Chirac, 193 essais nucléaires sont conduits en Polynésie française dans les atolls de Fangataufa et Moruroa. Des bombes bien plus puissantes que celle d’Hiroshima y seront tirées, bouleversant les vies des Polynésiens et des écosystèmes. Sous la direction de Renaud Meltz et d’Alexis Vrignon, l’ouvrage « Des bombes en Polynésie » réunit les contributions d’une quinzaine de chercheurs de différentes disciplines (historiens, géographes, anthropologues) pour revenir sur un épisode dramatique et longtemps gardé secret de notre histoire récente. L’ouvrage paraît ce jeudi 7 avril 2022 aux Éditions Vendémaire, nous en publions de bonnes feuilles extraites du premier chapitre. Pourquoi la Polynésie ? Qui a choisi la Polynésie pour tester les engins nucléaires français et selon quels critères ? Le processus n’obéit pas à la logique linéaire qu’il est tentant de rationaliser a posteriori. D’autres possibilités ont été envisagées. Les décideurs invoquent plusieurs éléments déterminants, parfois contradictoires. La qualité des mesures, la sûreté sanitaire et la logique financière ne cohabitent pas harmonieusement : l’isolement et la décontamination ont un coût logistique, financier et temporel. La pondération de ces exigences reste une opération subjective, réalisée par quelques acteurs aux mobiles divers. La capacité à concevoir et à réaliser le meilleur site d’essais possible est contrainte par la limite des connaissances : les savoirs sur les conséquences sanitaires des essais évoluent rapidement ; leur diffusion oblige à des précautions qui retardent la mise au point de la bombe. Les intérêts ne sont pas toujours convergents entre les civils du CEA, qui conçoivent les engins, et les militaires, qui ont la main sur le choix et l’aménagement du site. Leur rationalité n’est pas absolue, enfin : mus par une volonté unanime mais diverse de servir les intérêts de l’État, ils sont traversés d’émotions et de représentations. Le charme de la vahiné parasite la rationalité de la décision, face à l’austérité des Kerguelen… Qui sont ces décideurs, quels sont leurs critères ? L’armée publicise ces derniers deux ans après le choix de la Polynésie dans la Revue de défense nationale de l’été 1964. Ils combinent exigences de sûreté (maîtrise des aléas naturels et du risque technologique), de sécurité (capacité à prévenir des actions malveillantes) et de faisabilité logistique. Six mois avant la reconnaissance du général Thiry dans le Pacifique, le chef d’État-major général de la Défense nationale avait défini peu ou prou les mêmes attentes : sûreté, sécurité (« possibilité de définir des zones interdites ou réglementées à l’écart des grands courants de circulation ») et ressources logistiques : « proche support d’un port équipé et d’un pays disposant de ressources pour la base-vie ». Après sa reconnaissance, le général Thiry justifie sa préférence pour Moruroa suivant ces trois critères. Sûreté : « démographie du site et de ses environs », « météorologie ». Sécurité : « indépendance et sûreté des communications avec la métropole », « pas de voisinage étranger à moins de 330 milles ». Faisabilité logistique : « possibilité de construire une piste d’envol de 1800 mètres », « possibilité d’installer une base-vie ou de trouver des mouillages (lagon) ». Mais ces critères se divisent en exigences contradictoires selon les besoins politiques du moment : la nature de l’explosif (bombe A puis H), la puissance du tir (jusqu’à la mégatonne), l’acceptabilité des retombées, dans un contexte international mouvant. En 1957, la France cherche un site pour tirer des bombes A de faible puissance (moins de 100 kilotonnes), en aérien. Ce sera Reggane, en Algérie. Dès 1959, les militaires cherchent un nouveau polygone de tir pour des explosions souterraines, les autres puissances nucléaires ayant décidé en novembre 1958 un moratoire sur les tirs atmosphériques (en 1963 les signataires des accords de Moscou s’interdisent les essais aériens). Ce sera In Ecker, toujours en Algérie, pour des tirs en galeries horizontales, creusées dans le massif du Hoggar. Un an plus tard, en 1960, la volonté du général de Gaulle de réaliser au plus vite des essais de bombe à fusion oblige à chercher un troisième emplacement. Les incidents à répétition des essais en galerie, pour des explosions inférieures à 150 kilotonnes, conduisent les militaires à chercher un site aérien, aussi isolé que possible, pour des tirs mégatonniques. Cette instabilité des besoins explique que les militaires aient ciblé différentes régions : Landes, Massif central, Corse, massifs alpins, territoires ultramarins. Le nomadisme nucléaire participe de la difficulté à reconstituer les processus de décision ; il n’atteste pas une légèreté brouillonne. Au Conseil de défense qui décide des premières dépenses pour équiper Moruroa, de Gaulle pose solennellement la question : « En votre âme et conscience, est-ce que ce site vous paraît devoir être satisfaisant et sur quels éléments d’appréciation vous basez-vous ? » Puis : « Est-ce que l’atoll lui-même, la mer qui est autour, les distances des autres îles, répondent bien à tout ce qui est estimé nécessaire et aux besoins imprévus ? ». À qui s’adresse de Gaulle ? Les décideurs sont peu nombreux, les acteurs innombrables. Trois membres du gouvernement et le président de la République ont choisi la Polynésie, à croire Messmer. Dans ses Mémoires, l’ancien ministre de la Défense s’attribue la décision, avec le ministre de tutelle du CEA et le Premier ministre : « Après une visite sur place avec Gaston Palewski, je fais approuver par le général de Gaulle et Georges Pompidou le choix de deux atolls, Mururoa [sic] et Fangataufa, dans l’archipel des Tuamotu. » Ces quatre hommes ne sont pas seuls. Le Parlement est saisi indirectement en votant le financement de la force de frappe ; l’opinion publique pèse et s’inquiète de la localisation des polygones de tir et des effets sanitaires des essais. Les Corses font obstacle au projet d’installations sur leur île, dont ils ont appris l’existence ; les élus calédoniens font tout pour éloigner le calice ; les élites polynésiennes, moins intégrées aux cercles du pouvoir parisien, n’anticipent pas la menace. Entre l’opinion et le décideur il faut aussi compter quelques grands commis de l’État : le directeur des Applications militaires du CEA, les diplomates qui s’inquiètent d’essais riverains de Madagascar…