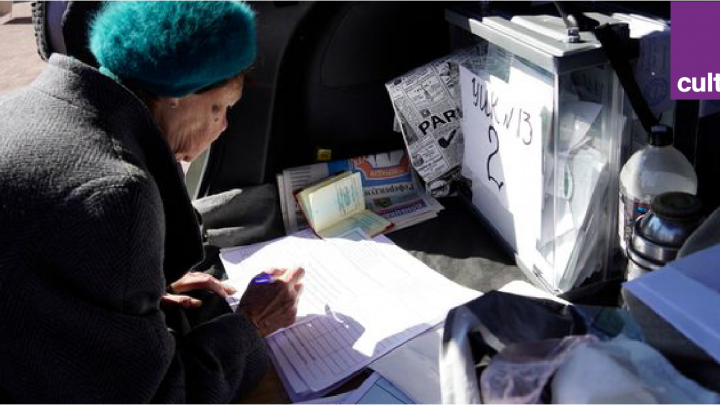

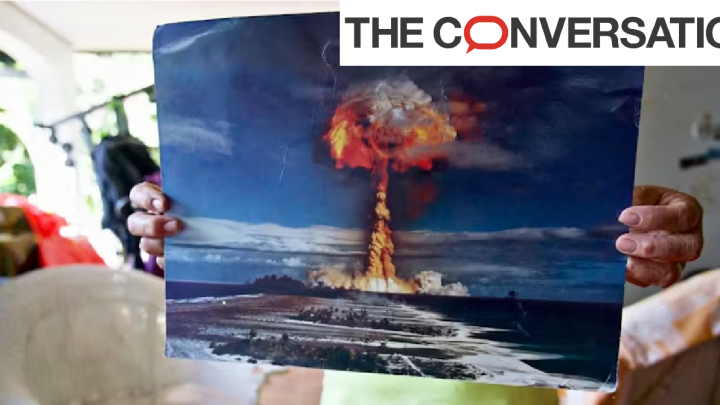

Publié le 8 avril 2022 Contre l’impuissance citoyenne, penser une démocratie de crise ? Sébastien Claeys, Sorbonne Université; Nathanaël Wallenhorst, Université de Haute-Alsace (UHA) et Renaud Hétier, Université de Haute-Alsace (UHA) Cette campagne présidentielle s’est engagée dans les impasses propres aux démocraties contemporaines face aux crises multiples qui se succèdent : l’impossibilité de vrais débats contradictoires, la promotion de figures d’autorité et la valorisation de l’efficacité au détriment de la vitalité démocratique, à savoir une manière d’habiter, ensemble, le monde. Le seul échange entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen entre les deux tours n’est que l’arbre qui cache la forêt, et il serait vain de ne critiquer ici que les candidats. Les médias, qui ont choisi avant le premier tour de ne pas faire dialoguer les candidats entre eux, ou même les partis politiques, qui proposent des solutions parfois trop simplistes et, pourtant, peinent à dessiner des options idéologiques claires, sont aussi en cause. L’abstention massive aux deux tours, la volatilité de l’électorat – susceptible de changer de candidat le jour de l’élection – le sentiment de distance vis-à-vis de la politique ou d’inutilité du vote, doivent être interrogés. Selon les sociologues Olivier Galland et Marc Lazar dans leur enquête « Une jeunesse plurielle » auprès des 18-24 ans : « 64 % des jeunes considèrent que la société doit être améliorée progressivement par des réformes », mais 64 % montrent aussi « des signes de désaffiliation politique (en ne se situant pas sur l’échelle gauche-droite ou en ne se sentant de proximité avec aucun parti) ». Et ce chiffre, franchement inquiétant : « seulement 51 % des jeunes se sentent très attachés à la démocratie, contre 59 % des parents et 71 % des baby-boomers ». Même ambiguïté dans les résultats du sondage Harris interactive de décembre 2021 sur le rapport des Français à la démocratie : si 83 % des Français se déclarent attachés au régime démocratique, 57 % pensent qu’un régime autoritaire peut être plus efficace qu’une démocratie pour faire face aux crises multiples qui se succèdent. C’est donc la forme démocratique elle-même qui est ici questionnée. L’importance du débat Alors que ce moment central de la vie politique française condense les nombreux défis auxquels nous avons à faire face – changement climatique, crise sanitaire, guerre en Ukraine, accroissement des inégalités, transition de notre modèle énergétique… –, elle montre donc aussi notre incapacité collective à organiser des débats autour de ces sujets, pourtant cruciaux pour les cinq prochaines années. Si débattre, sur des sujets aussi complexes revient à s’exposer, on peut comprendre que le jeu politique du moment soit d’éviter habilement les débats et de monologuer à partir de principes explicatifs simples, sans aucune contradiction. Ces moments de crise, qui devraient être des occasions de débats nécessaires, de confrontation d’idées et de partages d’expertises, aboutissent à une crise du débat démocratique en lui-même. Seulement, la méthode de l’évitement du débat aboutit, chez les citoyens, à un sentiment d’incompétence des hommes et des femmes politiques, mais aussi, c’est ce qui est le plus inquiétant, à la mise en évidence d’une forme d’impuissance collective à proposer des solutions et à agir dans ce sens. Une démocratie qui ne débat plus, ou qui débat mal, est une démocratie impuissante. Or, toujours d’après l’enquête Harris interactive, ce sont les Français qui se sentent les plus impuissants qui, à la fois déplorent de ne pas être en démocratie et ne sont pas attachés au régime démocratique. Le paradoxe de l’autorité Cet apparent paradoxe peut être expliqué par un autre : le paradoxe de l’autorité en temps de crise. Alors que plus de 1186 élus ont été menacés et agressés en 2021, selon le Ministère de l’intérieur, remettant en cause leur autorité et leur légitimité, certains citoyens attendent aussi un « maître », quelqu’un dont le savoir ou le pouvoir seraient providentiels – un maître qui ne devrait jamais se tromper et dont le savoir devrait être infalsifiable. C’est ainsi que face aux hésitations du gouvernement durant la crise sanitaire, Didier Raoult s’est imposé, pour certains, comme un « sachant » qui pouvait nous indiquer la voie à suivre, sans même avoir à prouver scientifiquement sa démarche. De tels « maîtres » ne manquent pas de s’imposer ailleurs et certains émergent ici, nous l’avons vu, qui peuvent prétendre à s’affranchir du réel lui-même : la vérité des faits, la science, l’histoire, leurs propres limites. C’est ainsi que l’aspiration démocratique et la remise en cause des autorités élues peut aboutir en une aspiration autoritaire. C’est ainsi que, selon Dominique Bourg, les déstabilisations liées au changement climatique pourraient aboutir à une forme de climato-fascisme, dont il voit les prémisses dans la guerre en Ukraine. Les idéologies politiques du XXIe siècle pourraient ainsi se reconfigurer autour de nouveaux récits politiques démocratiques ou autoritaires. Le sociologue Ulrich Beck soulignait déjà ce paradoxe d’une impuissance autoritaire durant la crise économique en 2008 dans Le Monde : « À lui seul, un gouvernement ne peut combattre ni le terrorisme global, ni le dérèglement climatique, ni parer la menace d’une catastrophe financière. […] La globalisation des risques financiers pourrait aussi engendrer des “États faibles” – même dans les pays occidentaux. La structure étatique qui émergerait de ce contexte aurait pour caractéristiques l’impuissance et l’autoritarisme postdémocratique ». L’impuissance est une fois encore pointée comme la source d’un risque de glissement vers un régime autoritaire. Autrement dit : impuissance et autoritarisme sont les deux faces d’une même médaille, l’autoritarisme véhiculant le fantasme d’une « toute-puissance » retrouvée. Vers une citoyenneté-puissance ? Aussi, il serait contre-productif de s’arc-bouter sur une forme de citoyenneté qui produit de l’impuissance : une idée de la participation citoyenne reposant uniquement sur l’exercice du « pouvoir » (élire, être élu, et participer aux institutions) et qui exclut toutes les autres actions transformatrices possibles. Il s’agit, au contraire, de concevoir une forme de puissance citoyenne, une manière de proposer, de développer ses capacités politiques et d’agir qui ne soit pas ignorée par les institutions. C’est donc une dialectique subtile qui doit s’engager entre une « citoyenneté-pouvoir » et une « citoyenneté-puissance ». La formule alchimique est la suivante : la perpétuation de notre régime démocratique dépend de cette aptitude à transformer l’impuissance des citoyens en pouvoir d’action. Et ce n’est…